第九十二章 北周

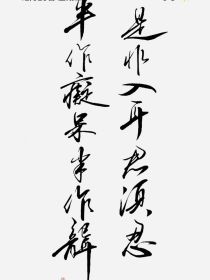

“人生常悲辛。”

初夏里闷热的延寿殿里我冷不丁吟道。

我的妃妾回过神,为我甄了满满一杯的酒。

是幽香馥郁的桑落酒。

我向主位的皇帝大兄敬了敬,一口饮下那酒。

微辛微辣的液体入喉,似乎是惬意的,又似乎并不怎么乐观。

娥姿晓得我要做什么,端丽的面庞闪过一瞬的悲哀。

只是一瞬,她复归如水的平静和淡雅,坐于我的案侧,玉人似的望起了对面来。

我早习惯了她这般宁静淡泊的作态,没有浓艳的逢迎强笑,未受太多国仇家恨的浸染,亦没有过多的心机和野心,而是一个被迫接受命运,却依然能够平平淡淡,真真切切的女人。

主位的大兄与我俩暧昧一笑。

他撑着胳膊将酒一饮而尽,心不在焉地安慰道:”人生常悲辛,不如多饮酒。四弟美人在侧,美酒美食在案,又有什么可忧愁的呢?”

应着大兄的话,娥姿微张的美目下我吃一筷鲜美的鱼肉,老气横秋地深叹一口气。

怎么能不愁呢?

宇文护并非善类,近来却肯将国政交与大兄,我怀疑他并不会安分下来,此人野心不小,先前能杀了三兄,当下未必不会对大兄出手。

大兄这人心思敞亮,只晓得埋头做事,却浑然不觉自己已是站在明处,暗地里的万箭簇蓄势待发,若再不收敛,怕是……

娥姿得了我的示意退了出去,室内遂只剩了我和皇帝二人。

大兄醉意不见,寻常一般挪到了我的位置:“祢罗突,你向来想得比寻常人多些,可有什么旁的忧虑吗?”

他与我离得极近,那清秀文雅的面孔比方才放大了些,隐隐散发着我最爱的桑落酒的酒香,像方才我自荷塘看到的那朵嫩白嫩白的水莲花。

莲心之所以至苦,是因为莲子嗜苦的缘故吧?

“没什么,”我略过案上的苦菊,苦荬和苦瓜,无奈放下筷箸,一叹:“大兄素好苦,大约用着这时蔬滋味不错,可臣却吃得比毒药还难受。遂感慨了些,兄莫见怪。”

我特地咬重了某两字,再看向神色莫名的大兄。

他终于琢磨过味儿来,握住我的手郑重其事地保证道:“阿弟说的是,为兄以后不吃这苦菜就是。”

也得能忍住才是。

我心下翻了个白眼,忧虑却并未减上半分。

莫怪我猜忌心重,就宇文护三年前的作为,我不惮以最大的恶意,和最卑鄙的手段揣度其人。

只是再如何防备,都无法真正地消除隐患,还不如——

我抚着跳得愈重的心腹,面色差了起来:“大兄,我约摸是老毛病犯了。”

“什么老毛病?”

于是不消半个时辰便全乱了套:我自个儿痛得蜷在大兄怀里打滚,大兄则被我顷刻煞白的脸色吓得半死,忙唤侍从去叫医官,医官尚未到我便开始呕吐硌血起疹子,进来探看的娥姿吓得坐在地上直掉泪,好容易等来医官,太师说是前来拜见,侍从宫人宫臣们亦听到风声赶来,一派不同寻常的气派。

“是风疹,”姜医官捏捏我的颊又翻翻我的眼皮,再把着我的脉,老脸上由不以为然渐渐变作沉重:“殿下怕是误食了什么不该吃的食物,既硌血,便是牵扯到了肺腑……殿下从前可有旧疾?”

大兄紧攥着我的手一凉,似乎是想起了什么,倒抽一口冷气。

“莫非是!”

我挠着微痒的胳膊看向欲言又止的大兄,与自一旁无言拭泪的娥姿摇摇头,屏风的对面忽有人大踏步闯入内。

床帏被人掀开,露出堂兄那张惊诧的脸:

“是你?”

宇文护震惊片刻,看看榻上奄奄一息的我,又看看榻旁坐着的大兄,似乎哪里出乎了他的意料。

怎么,我不能生病吗?

我们四人俱疑惑看他。

“既无事,臣便告辞了。”

对方风风火火地来,又大摇大摆地去,那挺胸昂扬的架势仿若出入自己家门一般,完全不把大兄这个皇帝放在眼里。

大兄却没心思计较这点细枝末节,依着医官的方子取药煎药服药抹药,好一派忙活下来,我的急症方缓和了些。

见不是大兄,那些忐忑跑来的臣子方大松了口气,待恭恭敬敬地拜过皇帝,转身各怀鬼胎地打道回府去了。

“你幼时便身子不好,我竟忘了你还有此症,”外头的人走得差不多了,大兄方与我自责起来:“为兄竟疏忽了你的忌口,差点害得你……”

我很早与大兄分别,不能吃鱼肉这事他自然不记得。

况今日这鱼肉我是非吃不可的。

我乖觉仰起脑袋,却是一脸地无辜个忐忑:“并非大兄的缘故,这鱼肉是我自己馋的要吃,特意嘱咐厨子上的。”

这么一来始作俑者竟是我自己。

“只未成想会有这般严重的后果,”大兄瞠目之下我胆怯地垂下脑袋:“大兄,今日闹出这么大的动静,我,我莫非是闯祸了?”

(双男主)白莲花养成记提示您:看后求收藏(同创文学网http://www.tcwxx.com),接着再看更方便。

相关小说

- 龙武秘史

- 简介:一个是高高在上的天朝太子,一个是流离市井的贾人遗女,他们的命运因为一次相遇而交织在一起.....

- 3.1万字1年前

- 末日雇佣兵

- 简介:一场莫名其妙的旱灾席卷了古伦尔星,幸存的人类只能搬到地下。能承受高温的克劳尔族人在地表安营扎寨,他们其中一部分建立雇佣兵团,与各国政府合作;还有一部分化作土匪,与政府军对着干……

- 1.5万字1年前

- 三国传:乱世三国

- 简介:简介正在更新

- 0.9万字1年前

- 学习的成长守护

- 简介:热爱学习的我们,从小到大的我们,我们非常开心,从小到大、从刚刚出生到现在,我们慢慢长大了,成熟了,学会了很多,学习是我们的爱好。

- 2.9万字1年前

- 系统带我回二战

- 0.1万字12个月前

- 总有你喜欢的那一句

- 简介:摘录一些看到的喜欢的诗词

- 0.1万字12个月前