章二 寄诗词旧情温存 画人面玉颜已逝

“我有什么能帮到你的吗?”梦羽尝试平复心绪,还有,你为什么会有张和柳条如此相似的脸?”

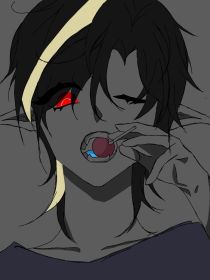

男子瞳仁闪烁,近乎奢望的光一晃而过,但很快就慢慢泯灭了:“你认识小柳树?”

他就地单膝盘坐下:“你来恋花院多久了?”

“嗯……半年?”梦羽偏过身子算了算,笑着说,“半个月,半个月总有吧。”

他动手将覆有符契的铁链松开几卷,一声清脆的响指凭空燃起幽幽鬼火,端详眼前姑娘:

“这里并非久留之地,我们长话短说。”

梦羽无意识地点了点头,却猝然感觉一股阴冷漫过手背,鬼火也顺势蔓延上小臂,虽不疼,但多少有些怕。

“告诉柳木谭溪……”

提及柳木谭溪这个名字,他分明已流露出希翼,但网住她的手越发紧,却越是不知从何说起。

半晌,他还是重新变回冷静了,牵挂,渴求,皆仅剩凝视黑暗的死寂:“你带句话给他罢。”

梦羽毕竟年幼,怎不知晓这其中绝望,至多一时好心奇重:“什么话?”

隐隐约约地,双目再次模糊过那道金光,几字薄凉,仿佛把她带离万物焕新的春夏之交。

“寻遍烟花寂寞影,雾蔼散尽人非昔。”

“就这样?”

男子墨眉微挑:“你还想怎样?”

梦羽舌头转了几转,疑惑道:“不需我救你出去,或者让柳条救你出去?”

森然两声冷笑,把他周身气场拉回诡谲:“我现要教你怎么出去,不是吗?”

梦羽额角冒出一层薄汗,再三小心回应他的话:“是。我若出去,定当把话带到。”

“你起身,闭目凝神,杂念俱清,气运丹田。”

梦羽乖乖照做。

“走到门后。”

梦羽几乎把全身肝胆五脏都吊在半空,屏着一口气走到门后。

男子慵懒靠回墙壁,老套地一打响指:“现在把门往内轻拉,别往外撞,则可……”

他五指灵动把玩掌心鬼火,立刻运酿出一个词:“逃出生天。”

“无聊。”她暗恼自己方才临危乱方寸,根根紧绷的弦顿时松懈下来,犹是如逢大赦般跨过门槛。

天高月明,一路烈酒伴冷风。

辞了庄远道,披外袍独自回远山居,白子兰半醉半醒间从桌案拜匣里摸出块羊脂玉。

上边依稀有个描金的名字是柳木谭溪。

她嘴角一抹悲凄,疯疯癫癫地笑出来:“太后未死,你毕生身陷囹圄,太后若死,你亦随之散魂。我爱得确实很不值。”

“可回头想,我们……全都活得好累啊。”她眼角沁出了泪,明明未多饮,却像已醉个稀烂。

背后微乎一声细响,似人衣裳擦过墙角。

白子兰被浇醒三分警觉,困惑转身捕见一片黑影,愣生将到嘴边的喝令咽回喉底,足点轻盈,倏忽潜身寻过去。

今夜发生的事着实奇怪,墨凉阁既是一座空楼,柳条每夜都去那里做甚?

百思不解,初夏的晚风带草穗清香,更吹得她睡意全无。

于是随意寻一厢书房坐下,把压箱底的古籍抽一本出来看看。

谁知从中抖搂出张彩绘的人物肖像,画师着笔细腻,连侧挽的青丝都勾勒明晰,一双晶亮的黑瞳神韵斐然,仿佛活了般。

而画中翩翩公子并非他人,正是她最熟悉不过的柳条。

梦羽从未见过如此逼真的画作,与此相比,平素书中所见的人像,简直能判定为粗陋。

她到底迷糊浅眠过残更几许,或因恋花院太大的缘故,第二日醒来在岛上的兜转半天也未寻到柳木谭溪。

直到傍晚时分才在一棵歪脖子老树旁,瞥见他静默伫立的身形被夕阳留下剪影。

她轻提碎花裙裾小步迎过去,欢天喜地拿出早已弄皱的薄纸,问他这是谁人佳作。

柳木谭溪并没有很在意,信手接过,然只漫不经心一瞬瞟过,目光却定格在画中的笔触勾勒上。

他落指抚平纵横深浅不一的折痕,长睫轻颤,岁月的落寞点点滴滴沉淀眼底。

“作画的人是我。”

他恢复了初遇时的温和嗓音,“可画中之人,不是我。”

梦羽似乎猜到什么,翼翼小心接过柳条亲手描绘的画作:“那会是谁?”

“你的胞亲兄弟吗?”她故意这样问道。

“一位故人。”柳木谭溪闭目沉声,垂首怅然若失。

他口中念念:“我欠他的,太多了。”

“寻遍烟花寂寞影……”

犹记当年灯火阑珊,与君醉笑三千席,

“雾霭散尽人非昔……”

命不由人,何曾想面生死别离。

夢羽提示您:看后求收藏(同创文学网http://www.tcwxx.com),接着再看更方便。

相关小说

- 战神联盟:陨落少主(反目)

- 简介:“白夜城...?”“曾经归属魔域..但我父亲不这样觉得”“我早就自甘堕落...少管我”“知道吗?疯子在哪杀灵都不犯法”他的弟弟说:我宁愿没他这个哥哥....雷伊:“莱尔的哥哥?...疯子”盖亚:“别提他令人反感”卡修斯:“他..只能说很吓人...”布莱克:“曾经是我叔叔的手下..并不愿意承认....”缪斯:“我看不清..什么都看不清”“我是莱尔利斯叫我莱尔就好”“比起斯卡莱纳的阴暗..还是莱尔更让人安心”“只能说还好莱尔不是索伦森手下的”谁知道呢...事情的真相就像月亮湾的水一样沉不见底...也许某天真正的真相会浮出水面...

- 0.8万字2年前

- 当桉樱的亲闺女相聚

- 简介:emm——纯属一个脑洞。桉樱的亲闺女相聚——不喜勿喷

- 0.4万字2年前

- 被魔尊强取豪夺后

- 简介:以为自己强取豪夺的魔尊X假装被强取豪夺的仙尊仙尊以前下凡间历劫,收了一个小徒弟小徒弟又甜又乖,甚得他心就是这手总是不老实,总往他腰上放每次他一皱眉小徒弟就会用可怜兮兮的眼神看着他“师尊,我捏的不舒服吗?”算了,确实挺舒服的,就不计较了……直到某一天,小徒弟突然消失了仙尊找遍了整个凡界,都没有找到自己的小徒弟……魔尊失忆了,他总觉得自己好像忘记了一个人,那个人对他很重要可就是想不起来那个人叫什么名字直到见到那个仙仆沉寂已久的心脏重新跳动起来第一反应,他要把人抢回魔界第二反应,他要做他道侣第三反应,他是他一个人的了……再次见到自己的小徒弟一句话还没说就被抢到了魔界

- 1.6万字2年前

- 景行荇芷

- 简介:方荇芷•厉景行高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之。(此作品已签约,抄袭者必究)架空历史仙侠,无皇帝,各门派制衡,维护秩序与平安,女尊。时代背景:天下第一派掌事方妍突然仙逝,而宗室之乱让本该继位的方妍之女方荇芷飘摇不定,还好有大弟子厉景行出手相助,二人本就暧昧的情愫逐渐显现出来……荇儿长大了,再也哄不好了。你看,荇儿变回从前的样子了,荇儿还是那个爱吃糖糕和糯米糖葫芦的小姑娘,可景行姐姐你呢,你是不是再也不回来了?荇儿想永远陪在景行姐姐身边,当景行姐姐的小尾巴,但是景行姐姐好像不需要这么没用的尾巴……景行姐姐到哪,荇儿去哪。景行姐姐,荇儿错了,这一生错了,厉景行,我的心向往之,竟是一摊染血的污泥。

- 8.1万字2年前

- 仙侠情缘传

- 简介:魔君卷土重来,天下大乱,六位少年奋起解救苍生……

- 0.8万字2年前

- 诉离

- 简介:骗我真的很好玩吗,我现在已经什么都没有了,而这一切都是因为你,我告诉你,你这辈子都别想从我这里得到什么,我这辈子都不会原谅你……

- 0.9万字2年前